マーケティングコンサルティング

医療機関のためのマーケティングコンサルティングサービス

クリニックの魅力を、地域の患者様にお届けするために。

クリニックの魅力を、地域の患者様にお届けするために。

医療機関にとって、患者様に選ばれる存在であり続けるためには、診療技術だけでなく、患者様との関係や効果的な情報発信が欠かせません。しかし、日々の診療に集中されている中で、マーケティングに十分な時間を割くのは難しいのが現実です。

当社のお客様からも、ホームページの作成やパンフレットの作成だけでなく、患者様に配布する資料の作成や院内掲示物の作成、更新するブログの添削、配信するLINEの文章作成など細々としたサポートをご希望いただくことが多くなってきました。

そこで、マーケティングに関連する一切の業務をサポートするサービスとして「マーケティングコンサルティングサービス」を開始しました。

お客様の独自性や地域特性に合わせたマーケティング支援を行い、地域の患者様にクリニックの魅力をしっかりと届けるお手伝いをしています。

こんなお悩みをお持ちではありませんか?

▶ 新規患者の獲得に課題を感じている

▶ 新規患者の獲得に課題を感じている

▶ 患者様に配布する資料作成など細かい仕事を頼むスタッフがいない

▶ ホームページやSNSをもっと活用したいが、どうやって始めて良いかわからない

▶ 地域での認知度を高め、信頼されるクリニックを目指したい

▶ AIの活用について相談したい

▶ そもそもどこに問題があるのか分からないから誰に何を頼んで良いかわからない など

私たちは、クリニックが抱える課題を共有し、解決するまでサポートします。マーケティングに関するお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

主なサービス内容

1. ホームページ制作・運用サポート

患者様が安心してアクセスできる信頼性の高いホームページを構築しています。

スマートフォン対応はもちろんのこと、SEO対策やコンテンツマーケティングの支援までトータルでサポートします。

2. 広告運用(Google・SNS)

地域の患者様にクリニックを知ってもらうための効果的な広告運用を実施します。医療広告ガイドラインを遵守し、患者様に適切にPRするメッセージを作成します。

3. ブランディング支援

クリニックの理念や強みを明確にし、ロゴやパンフレットを作成し、患者様に信頼感を持っていただくためのブランド構築をサポートします。

4. SNSの運用サポート

FacebookやInstagramなどのSNSを活用し、定期的な情報発信や患者様とのコミュニケーションを強化します。クリニックのファンづくりをお手伝いします。

5. 患者満足度向上プログラム

患者様アンケートやGoogle口コミの対応方法を検討し実施していきます。

6. 院外・院内の掲示物の見直し

既存の患者様に対しての情報提供方法を見直し、適切に必要な情報をお届けできる環境を作ります。

当社が選ばれる理由

医療業界に特化した専門知識

医療業界の広告事業に20年以上たずさわり、医療広告ガイドラインや業界独自のルールを熟知しているスタッフが担当しますので、安心してマーケティング業務をお任せいたします。

医療業界の広告事業に20年以上たずさわり、医療広告ガイドラインや業界独自のルールを熟知しているスタッフが担当しますので、安心してマーケティング業務をお任せいたします。

地域密着型の提案

地域の状況や患者層を分析し、クリニックごとに最適な戦略を考えます。

成果が見えるマーケティング

患者数の増加やホームページのアクセス数など、具体的なKPIを設定して結果を報告します。

継続的なサポート体制

導入後も定期的に改善案を提案し、クリニックとともに成長するパートナーとして寄り添います。

お問い合わせはこちら

マーケティングコンサルティングサービスの詳細や導入についてのお問い合わせは以下のフォームまたはお電話でお気軽にご連絡ください。

私たちと一緒に、患者さんに選ばれるクリニックを目指しましょう!

電話でお問い合わせ

TEL:092-600-1121

フォームからお問い合わせ

訪問看護ステーションのホームページ作成なら、ディーエーエム(DAM)

訪問看護サービスを担う医療機関の皆様、ご自身のサービスを地域の介護施設にしっかりとアピールできていますか?

訪問看護の理念やサービス内容をわかりやすく伝え、地域の人々に信頼される存在へと成長する、そのためには質の高いホームページが不可欠です。

しかし忙しい毎日を送る中、ホームページ作成の専門知識を習得するのは非常に困難かと思います。

そんな医院やクリニックの運営者の皆様の力強い支援者として、ディーエーエム(DAM)がその役割を担います。

ディーエーエム(DAM)は、医療業界に特化したホームページ制作会社です。

豊富な実績とノウハウを活かし、クリニックの魅力を最大限に引き出すホームページ制作を支援しています。

訪問看護施設がホームページを作るメリットや、ホームページ作成時の注意点などを解説いたします。

>>訪問看護施設のホームページ作成に関して、無料ですぐに相談できます

訪問看護ステーションがホームページを作る3つのメリット

訪問看護ステーションがホームページを作るメリットは、大きく3つあります。

ホームページを作る3つのメリット

- ・情報発信力の向上と信頼性の構築

- ・集客効果の向上

- ・業務効率化とコスト削減

1. 情報発信力の向上と信頼性の構築

ホームページを持つことで、ステーションの理念、サービス内容、スタッフ紹介、利用料金などを24時間365日、全国どこからでも閲覧することができます。

利用者やその家族が、必要な情報をいつでもどこでも簡単に得られることで、訪問看護サービスへの理解が深まり、信頼関係を築きやすくなります。

特に、訪問看護という特性上、利用者や家族にとって、スタッフの雰囲気や人柄を知ることは、サービス選びにおいて非常に重要です。

ホームページでスタッフの顔写真や経歴を紹介したり、利用者の声などを掲載したりすることで、利用者や家族に安心感を与えることができます。

また、地域住民向けに、訪問看護に関する情報や、介護、病気の予防に関するイベント情報などを発信することで、地域とのつながりを深め、地域貢献にもつながります。

2. 集客効果の向上

ホームページは、インターネット上でサービスをPRするのに最適なツールです。

検索エンジン対策 (SEO) を施すことで、施設名やサービス内容で検索した際に、上位に表示されるようにすることができます。

また、ブログやSNSと連携することで、より多くの人に訪問看護ステーションを知ってもらうことができます。

近年、インターネットで情報収集する人が増えているため、ホームページを持つことは、新規顧客を獲得するための重要な手段となります。

3. 業務効率化とコスト削減

ホームページを活用することで、電話や対面でのやり取りで対応していた業務を効率化することができます。

例えば、よくある質問への回答や、サービス内容の説明などをホームページに掲載することで、問い合わせへの対応時間を短縮することができます。

また、オンライン予約システムを導入することで、予約受付にかかる事務作業を減らすこともできます。

訪問看護ステーションのホームページ作成でディーエーエム(DAM)が選ばれる3つの理由

訪問看護ステーションのホームページ作成において、当社が選ばれる理由は以下の3つです。

DAMが選ばれる3つの理由

・18年を超える医療専門のWEBコンサルティング実績

・徹底的なヒアリングでオーダーメイドのホームページを作成

・デザインと医療のトレンドを融合させた専門知識

それぞれ詳しく見ていきましょう。

18年を超える医療専門のWEBコンサルティング実績

当社のディレクターは、医療業界に特化したWEBコンサルティングとWEBディレクションの分野で18年以上の経験を持っております。

特に訪問看護ステーションのホームページ作成に関する深い知識と実績があります。

この経験を活かし、訪問看護の特性と患者のニーズを熟知したホームページを構築します。

徹底的なヒアリングでオーダーメイドのホームページを作成

私たちは、各訪問看護ステーションの独自性を反映した完全オリジナルのホームページを提供します。

施設の理念やスタッフの情熱、サービス内容を丁寧にヒアリングし、それをもとにホームページを創り上げます。

デザインと医療のトレンドを融合させた専門知識

代表を含む当社のチームは、医療分野におけるホームページ運営と制作において豊富な実績を有しており、訪問看護ステーションに最適なデザインと機能を提供します。

1,000を超える医療関連施設のホームページ運営経験を生かし、最新の医療とデザインのトレンドを踏まえた効果的なホームページを創造します。

関連記事: 訪問看護のパンフレット制作なら、ディーエーエム(DAM)

訪問看護ステーションのホームページ作成の費用相場はどのくらい?

クリニックのホームページ制作費用は、通常80万円から150万円程度が一般的な相場です。

ただし、機能の追加や特別なデザインの要望がある場合には、費用が150万円を超えることもよくあります。

ディーエーエム(DAM)では、業界相場よりもはるかにコストパフォーマンスの高い60万円台というお得な価格で、クリニックのホームページ制作サービスを提供しています。

詳細な料金プランについては、弊社の料金プランページをご覧ください。

料金プランページはこちら

訪問看護ステーションのホームページ作成時に気をつけるべきこと

訪問看護施設のホームページ作成時に気をつけるべきことは、適切な業者を選ぶことです。

単に情報を掲載するだけでなく、利用者や家族に安心感を与え、サービス内容を理解してもらうことが重要です。

そのため、介護福祉の知識と経験がある業者を選ぶことが重要です。

例えば、ある訪問看護施設がウェブデザインに詳しくない一般的な広告代理店にホームページの制作を依頼したとします。

この代理店は、医療業界のニーズや規制を十分に理解しておらず、結果的に施設のサービスを適切に反映しないコンテンツやデザインを提供してしまうかもしれません。

これにより、患者やその家族が施設の真の価値を正しく認識できなくなり、施設への信頼を損ねる可能性があります。

したがって、ホームページ制作にあたっては、医療業界に特化した知識と経験を持つ専門のウェブ制作業者を選ぶことが、施設の信頼性とサービスの品質を保証する上で重要です。

訪問看護ステーションのホームページ作成の流れ

訪問看護施設のホームページ制作の流れは、以下のようになります。

1. 初回打ち合わせ・インタビュー

まずは初回打ち合わせにて、ホームページ作成の目的やゴール、スケジュールの確認などを行います。また、ホームページ戦略の策定も開始いたします。

その後、クリニックの強みや特徴、診療内容などを詳しくインタビューさせていただきます。

2. カメラマンによる撮影・原稿の作成

経験豊富なカメラマンが、ホームページに掲載する写真の撮影を行います。その後、ホームページ作成に必要な原稿やデータを準備します。

お客様にも資料提供をご依頼する場合がございます。

3. デザイン・ホームページの制作

医療に関する実績が豊富なデザイナーが、ホームページのデザイン案を作成・ご提案いたします。

デザイン確定後、ホームページを制作し、更新システム(CMS)の組み込みを行います。

4. 運用・メンテナンス開始

ホームページが完成したら、アクセス解析やSEO対策の設定作業を行います。

その後、ホームページの運用を開始します。

詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】訪問看護ステーションのホームページ作成なら、お気軽にディーエーエム(DAM)にご相談ください

今回は「訪問看護施設のホームページ作成におけるメリットと、ディーエーエム(DAM)が提供するサービスの特徴」について詳しくご紹介しました。

ホームページは訪問看護ステーションの集患力を高めるために必須のツールであり、利用者やその家族がサービスを選ぶ際の重要な情報源となります。

DAMが提供する利用者目線のデザインやカスタマイズ、そしてSEO対策に優れたサービスは、訪問看護施設にとって大きなメリットです。

さらに、様々な価格帯と機能のパッケージを提供することで、施設が持つ独自性を反映させ、予算に応じた最適なホームページ作成が可能です。

訪問看護ステーションのホームページ制作を検討されている方は、ぜひ一度DAMにお問い合わせください。

開業医・クリニックの廃業率はどのくらい?廃業する3つの理由と今からできる対処法

こんにちは。

九州を中心に病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を行う株式会社ディーエーエムです。

私たちも普段から数多くの先生方のご支援をしておりますが、毎年多くのクリニックが新規開業しています。

しかし、一方でクリニックの運営が立ちゆかなくなって、廃業となってしまうクリニックも一定数あります。

私たちはこれまで病院・クリニックだけに特化をして事業を行い、数多くの先生方とお話をする機会があったため、経験則から廃業するクリニックの特徴や傾向について共通点があることに気づきました。

本記事では、「クリニック廃業率と廃業する3つの理由、また廃業しないために今からできる対処法」について解説していきます。

>>クリニックのブランド構築に関して、無料ですぐに相談できます

開業医・クリニックの廃業率はどのくらい?

まずはじめに今回の結論から申し上げると、現在の開業医・クリニックの廃業率は約0.47%というデータがあります。

(参照: 帝国データバンク 「医療機関の休廃業・解散、倒産の 17 倍超(医療機関の休廃業・解散動向調査)」)

(参照: 帝国データバンク 「「診療所」の倒産、前年比 1.8 倍に急増(医療機関の倒産動向調査)」)

つまり、1,000軒のクリニックがあると仮定すると、年間約5軒のクリニックは廃業していることになります。

ちなみに一般企業の廃業(倒産)率は約1.4%です。

一般企業と比較すると、開業医・クリニックの廃業率はかなり低いですが、年々開業医・クリニックの廃業率は高くなっています。

開業医・クリニックが廃業する主な3つの理由は?

開業医・クリニックが廃業する理由としては、主に以下3つが挙げられます。

①院長の高齢化に伴い後継者がいない

②集患がうまくいかない

③地域での認知力不足

①院長の高齢化に伴い後継者がいない

まず廃業する理由として、院長先生の高齢化に伴い後継者がいないことが挙げられます。開業医・クリニックのドクターの年齢で最も多くを占めるのは60歳〜69歳の層です。

次に50歳〜59歳の層、70歳以上の層と続きます。

ドクターの約75%が上記3つの年齢層で構成されているため、開業医の高齢化とともに後継者が見つからず、そのままやむなく廃業するクリニックがかなり多いです。

②集患がうまくいかない

次に廃業する理由として、集患がうまくいかないことが挙げられます。ちなみにクリニックによっても異なりますが、1日の平均外来患者数は、一般的な医院の場合、「40人」が目安になります。

外部環境の大きな変化によって、集患がうまくいかないクリニックも多いです。

また競合他社(クリニック)が増えてきたことで、突然に集患がうまくいかなくなるケースも考えられます。

この場合、廃業というより、実質的には倒産の状態に近い形になります。

③地域での認知力不足

最後に廃業する理由として、地域での認知力不足が挙げられます。開業医がクリニックを構える地域で知られていないと、やはり集患・増患をすることは難しいです。

クリニックのブランド力やホームページでの宣伝がないと、時間が経つにつれて徐々に廃業(倒産)の道へと進んでいきます。

関連記事:【医療業界特化】福岡で病院・クリニックのホームページ制作なら、ディーエーエム(DAM)【開業医必見】

年々開業医・クリニックの廃業率は高まっています。

実は、、、開業医・クリニックの廃業率は年々増加傾向にあります。

実際に毎年開業医・クリニックの廃業件数は過去最多を更新しており、2022年は全国で約500軒の廃業が確認されています。

医療業界で働く私たちとしても、

「この状況をなんとかしないと!」

という想いで積極的な運営サポートをしています。

開業医・クリニックはなくならないと考えているようでしたら、改めてクリニックのブランド強化・戦略的なホームページでの宣伝について考えておく方が賢明と言えます。

>>クリニックのブランド構築に関して、無料ですぐに相談できます

開業医・クリニックが廃業しないために今からできる3つの対処法

開業医・クリニックが廃業しないためにできる施策としては、主に以下3つのことがあります。

①早期に後継者候補を見つける

②ブランディングを構築する

③マーケティングを強化する

①早期に後継者候補を見つける

たとえ患者満足度が高いクリニックであっても、開業医・ドクターが年を重ねて診療できなくなれば、一つの選択肢として、廃業することを検討しだすでしょう。もしクリニックを廃業させたくない、これからも事業を残したいとお考えなら、開業医・ドクターに子どもがいる場合は、早期に事業承継の話をしておきましょう。

また開業医・ドクターに子どもがいない場合は、M&Aなどを含めた第三者への承継を検討すべきです。

子どもが事業を承継してくれなかったり、M&Aに時間がかかることも想定されるため、万が一に備えて早めに準備を進めておくことを推奨します。

②ブランディングを構築する

前述の通り、一般的な企業と比較すると、開業医・クリニックの廃業率はかなり低いです。しかし、一方で毎年開業医・クリニックの廃業件数は過去最多を更新しています。

また年々新しいクリニックは生まれているため、これまで以上に開業医・クリニックの競争(外部)環境は激化しています。

患者様はホームページなどのプラットフォームを通じてクリニックを知りますので、今の時代は特にブランド力が弱いクリニックからは続々と患者様が離れていってしまいます。

ますます競争環境が厳しくなる医療業界で繁栄し続けるためにも、インターネット(オンライン)とリアル(オフライン)のブランディングを構築することが大切になります。

③マーケティングを強化する

上記のブランディング構築ができたら、あわせてマーケティングを強化することも大切になります。具体的には、

ホームページを通じて、

「どんなクリニックなのか」

「どんな医療サービスを提供しているのか」

「どんなドクター・スタッフが勤務しているのか」

を伝えたり、

SNSを通じて、潜在的な患者様に新しく来院いただいたりする必要があります。

マーケティング活動を通して、中長期的なファンを作っていかなければなりません。

関連記事:【開業医必見】患者さんが来ない主な3つの理由と今からできる対処法

【まとめ】クリニックを開業する前は、廃業するリスクを理解した上で準備を進めましょう!

今回は、「クリニック廃業率と廃業する3つの理由、また廃業しないために今からできる対処法」について解説してきました。

これから病院・クリニックの開業を検討中でしたら、またはすでに開業していて後継者や集患に困っているようでしたら、常に以下3つのことを意識しながら経営をしていくことを強く推奨いたします。

①早期に後継者候補を見つける

②ブランディングを構築する

③マーケティングを強化する

私たち株式会社ディーエーエムは、先生方とのコミュニケーションを大切にしており、病院・クリニックのブランド構築・ホームページ制作を通じたマーケティング強化のご支援をしています。

オンリーワンのブランド構築、またホームページを制作・運営し、長期間にわたって、病院・クリニックがより繁栄していくことを献身的にサポートいたします。

現在病院・クリニックの集患支援やホームページ制作を検討中でしたら、まずはお気軽にディーエーエム(DAM)にご相談ください。

株式会社ディーエーエムでは、病院・クリニックを経営する先生方のために、集患力を高める小冊子を無料配布しております。

スキマ時間で読みやすい12ページの冊子にまとめておりますので、ぜひ今のうちにお気軽にお申し込みください。

デイサービスの人手不足を解消するにはどうすればいい?今からできる対策を公開!

デイサービスにおける人手不足は、医療・介護業界の切実な問題です。

高齢化が進む中で、増加する利用者数に対して、必要なスタッフの確保が追いつかない現状があります。

特に病院や医院を運営されている方々にとって、人手不足はサービスの質に直結するため、その解消は急務と言えるでしょう。

この記事では、デイサービスの人手不足を解消するための具体的な対策をいくつか紹介していきます。

明日からでも始められるアプローチから、中長期的な計画に基づいた戦略まで、現場の声を取り入れた実用的なアイデアをご紹介します。

安定した職員確保は、サービスの質の向上にもつながります。ぜひ、これからの運営方針の一助としてご活用ください。

>医療・介護業界の採用活動に関して、無料ですぐに相談できますデイサービスの人手不足はどのくらい深刻なのか?

厚生労働省の調査によると、国全体で見ると、2025年度までは毎年5万人規模で介護職人材が不足すると予想されています。

高齢化社会が進む中、需要は増加傾向にあるものの、介護職員の確保が追い付いていません。

介護職における厳しい労働条件や待遇面の問題が原因の一つにあり、新たな人材を引きつけることが難しくなっています。

また、業界への認知不足やイメージの問題も、人材不足を深刻化させている要因の一つと考えられます。

これらの課題を解決せずしては、病院や医院が運営するデイサービスも人員不足に悩まされることになるでしょう。

参考:https://global-saponet.mgl.mynavi.jp/know-how/11409#chapter-2

デイサービスの人手不足の3つの原因

デイサービスの人手不足の背景には複数の原因がありますが、特に3つの要因が深く関係しています。

一般に認識されている厳しい労働環境、賃金の問題、業界に対するネガティブなイメージが複合的に絡み合うことで、人手が不足する現状に至っています。

それぞれの要因を詳しく見ていき、解決策を模索することが重要です。

厳しい労働環境に起因する問題点

介護業界の厳しい労働環境は、多くの介護職員にとって大きな問題となっています。

長時間労働や休みの少なさ、精神的・肉体的な負担の大きさは、職場を離れる理由のトップとされています。

また、特にデイサービスにおいては、利用者一人ひとりのニーズに対応するための個別ケアが必要になります。

これにより、個々の職員に対する業務は複雑になり、プレッシャーも大きくなります。

介護職員が長く働き続けられる職場環境を整えることは、人手不足解消のための基盤となるでしょう。

結果として、職場の雰囲気が向上し、新たな人材が興味を持ちやすい状況が生まれ、人手不足の解消に繋がります。

賃金の問題と介護職の魅力

介護職の給与水準は他の業界と比較して低い傾向にあります。

このことは、新しい人材の獲得はもちろん、既存の職員を維持することを難しくします。

特にデイサービスでは、専門性や経験が求められることが多く、それに見合った報酬が必要ですが、現状では満足のいく水準には達していません。

賃金の改善はモチベーションの向上に直結し、また外部からの人材に対しても介護職を魅力的な選択肢として捉えてもらうために必要不可欠です。

適切な報酬体系を確立することは、長期的な人材確保において非常に重要な施策となるでしょう。

業界イメージ改善の必要性

介護業界、特にデイサービスが抱えるイメージの問題は、人材不足における根本的な要因の一つです。

ネガティブなイメージが先行することで、新卒者や他職種からの転職者がこの業界を敬遠する傾向にあります。

積極的なPR活動や、社会貢献の大きさを前面に出した情報発信を行うことで、この業界に対する認識を改めてもらう必要があります。

また、現場の職員が誇りを持って働けるような環境作りも大切です。

イメージ改善を通じて、デイサービスの社会的な価値を正しく伝え、新たな人材の流入を促進することが期待されます。

関連記事: 訪問介護施設立ち上げの流れと注意点について徹底解説!

デイサービスの人手不足が続くと何が起こる?

デイサービスの人手不足が続くと、様々な問題が生じることが予想されます。

サービスの質の低下や利用者への影響、運営上の課題など、負の連鎖が起こる可能性があります。

これらの問題は、最終的にはデイサービスの存続自体を危うくすることにもつながりかねません。

医院やクリニックが運営するデイサービスも例外ではなく、今からでも取り組むべき具体的な対策を考える必要があります。

サービスの質の低下とその影響

人手不足が続くと、デイサービスにおけるサービスの質が低下するおそれがあります。

職員が不足することで、一人ひとりの利用者に対するきめ細やかなケアが難しくなり、満足度の低下を招くことが考えられます。

これは、利用者とその家族の信頼を失う原因となり、長期的には利用者数の減少を招くでしょう。

さらに、精神的、肉体的に過大な負担を強いられる職員の離職率が高まる可能性もあります。

これにより、新たな人材確保がより困難になるという悪循環が生まれます。

質の確保はデイサービスの信頼性を担保する上で非常に大切です。

運営上の課題とその対処

デイサービスの人手不足は、運営上の課題を引き起こします。

人材不足が続けば、サービス提供の継続は困難となり、事業としての安定性が損なわれます。

さらに、職員の雇用や育成にかかるコストが増大し、経営が圧迫されることも懸念されます。

これを防ぐためには、職員の労働環境の改善や賃金の見直し、働きがいのある職場づくりが重要です。

利用者への影響とその防止策

職員不足は直接的に利用者への影響を及ぼします。

職員一人当たりの担当利用者数が多くなれば、一人ひとりへの心のこもった配慮が欠けることになりかねません。

利用者に対する手厚いサポートはデイサービスの魅力の一つですから、この点での低下は、利用者とその家族のデイサービスに対する満足度を著しく損なうでしょう。

防止策としては、職員への適切な教育やマニュアルの整備、またはケア技術の向上に注力することが考えられます。

利用者への負の影響を最小限に抑えるためにも、これらの対策は早急に実施する必要があります。

関連記事: 介護士の人材不足を解消するには?今からできる対策を公開!【老人ホーム・訪問介護向け】

参考:採用課題とは?よくある課題一覧と解決策を解説 | ピタリク

デイサービスの人手不足を防ぐために今からできる対策:仕事の魅力をどう伝えるか、ホームページ制作、Web上での発信

デイサービスの人手不足問題は、適切な対策を講じることで解消へと導いていける可能性があります。

具体的には、仕事の魅力を伝えるためのコミュニケーション、ホームページの強化、そしてWeb上での積極的な情報発信が有効なアプローチになります。

これらの手法によって、デイサービスの良さを広く伝え、魅力ある職場としてのイメージを形成することが重要です。

デイサービスの魅力を伝えるコミュニケーション戦略

デイサービスの魅力を伝えるためのコミュニケーション戦略を練ることは、人材不足を解消する鍵となります。

まず、職員と利用者の心温まるエピソードや、職員が感じる仕事のやりがいを明確にすることが必要です。

そこからストーリーテリングの手法を用い、職員自らが語る動画やブログを制作し、仕事の満足度や使命感を外部に発信します。

また、オープンデイやキャリアイベントを開催し、実際に職場の雰囲気を体験してもらうことも大切です。

これらの取り組みにより、職場の人間関係や業界の知られざる魅力を伝え、外部の関心を高めることができます。

効果的なホームページ制作とその重要性

ホームページは、デイサービスの顔とも言える重要なツールです。

今の時代、多くの求職者がインターネットで情報を得るため、魅力的なホームページは人材を引き付ける上で欠かせません。

ユーザーフレンドリーで見やすいデザイン、職場の雰囲気を伝える写真や動画、職員の声を直接掲載することで、透明性と信頼感を向上させます。

また、求人情報を分かりやすく提示し、エントリーしやすくすることも忘れてはなりません。

SEO対策を施し、検索エンジンでの見つけやすさも大切にしましょう。

これにより求職者の目に留まり、応募に結びつきやすくなります。

Web上での積極的な情報発信とその効果

Web上での情報発信は、人手不足問題に対するもう一つの解決策です。

SNSやブログ、オンラインメディアを活用し、デイサービスの日常や取り組みをリアルタイムで共有します。

これにより、利用者やその家族だけでなく、求職者にとっても身近でリーチしやすいコンテンツを提供することができます。

定期的な更新を心掛けることで、フォロワーや読者のエンゲージメントを高め、デイサービスへの関心を持続させます。

さらに、広告やインフルエンサーマーケティングなどを駆使して、才能のある人材に対して積極的にアピールすることで、応募者数の増加に繋げることもできます。

関連記事: 訪問介護の開業で失敗してしまう5つの原因と今のうちからできる対処法!

まとめ:デイサービスの人手不足を防ぐために今からできることはある!

今回は、「デイサービスにおける人手不足の状況と、それに対する3つの対策」についてご紹介しました。

業界の厳しい労働環境、賃金の問題、一般に抱かれるネガティブなイメージは、人手不足を招く大きな原因となっています。

利用者とその家族にとって、質の高いサービスを提供し続けるためには、これらの問題を解決することが急務です。

人員不足改善の第一歩として、ユーザーフレンドリーなホームページ制作は効果的です。

ホームページ制作を検討されている方は、ぜひ一度DAMにお問い合わせください。

>>医療・介護業界の採用活動に関して、無料ですぐに相談できます

訪問看護のパンフレット制作なら、ディーエーエム(DAM)

訪問看護の重要性が高まる中、多くの施設で自分たちのサービスを分かりやすく伝えるためのパンフレットが活用されています。

パンフレットは訪問看護を利用する方やそのご家族に、施設の特徴や魅力を効果的に伝えるツールとして非常に役立ちます。

本記事では「パンフレット作成のメリットや注意点」について詳しく解説します。

訪問看護施設を経営されている方は、ぜひ参考にしてください。

>>訪問看護施設のパンフレット作成に関して、まずはディーエーエムに無料相談する

訪問看護施設がパンフレットを作る3つのメリット

訪問看護施設がパンフレットを作ることには、多くのメリットがあります。

ここではパンフレット作成の3つの主なメリットをご紹介します。

サービス内容をわかりやすく伝えられる

訪問看護の利用を検討している方々にとって、どのようなサービスが受けられるのかを具体的に知ることは非常に重要です。

パンフレットを活用すれば、訪問看護の流れや対応可能なケア内容を写真や図解を交えて分かりやすく伝えることができます。

特に訪問看護が初めてという方にとっては、文字だけでなくビジュアル情報を含んだ説明が安心感を与えるポイントとなります。

信頼感とプロフェッショナルなイメージを高める

質の高いデザインのパンフレットは、訪問看護施設の信頼感やプロフェッショナルなイメージを大きく向上させる効果があります。

施設の理念や方針、スタッフの紹介を含めることで、利用者やその家族に「安心して任せられる施設」という印象を与えることができます。

施設の内観や設備、スタッフの写真を掲載することで、親しみやすさと同時にしっかりとした体制が整っていることをアピールすることが可能です。

このようなパンフレットは他の施設との差別化にも役立ちます。

営業ツールとしても活用できる

パンフレットは訪問看護施設の存在を広く知ってもらうための営業ツールとしても非常に有効です。

地域の病院や介護施設、行政機関に配布することで、訪問看護を必要とする方々に施設の情報を届けることができます。

また提携先との信頼を深めるためのコミュニケーションツールとしても活用できます。

パンフレットが手元に残ることで、必要な時に思い出してもらいやすくなるというメリットもあります。

訪問看護施設のパンフレット作成でディーエーエム(DAM)が選ばれる3つの理由

訪問看護施設のパンフレット作成には、その分野に特化した専門的なサポートが必要です。

ディーエーエム(DAM)は医療・福祉業界に特化したパンフレット制作の豊富な実績を持ち、多くの施設から信頼を得ています。

ここではディーエーエムが選ばれる3つの理由を詳しくご紹介します。

医療・福祉業界の知識と経験が豊富

ディーエーエムは医療・福祉業界に特化したパンフレット制作を数多く手掛けており、業界特有のニーズを深く理解しています。

訪問看護に関わる専門用語やサービス内容を分かりやすく伝える工夫はもちろん、利用者やその家族が知りたいポイントを的確に捉えた内容作成が得意です。

法的な基準や業界の最新動向を踏まえたアドバイスも提供できるため、安心して制作を任せることができます。

一貫したサポートでスムーズな制作が可能

パンフレット制作は企画からデザイン、印刷、納品まで多くの工程を伴います。

ディーエーエムではこれらの工程をワンストップでサポートする体制を整えており、スムーズに進行できるのが強みです。

利用者目線でデザインを提案

ディーエーエムではパンフレットを手に取る利用者やその家族が、必要な情報を直感的に理解できるデザインを重視しています。

訪問看護が初めての方でも分かりやすいように、サービスの流れをイラストや写真で説明し、文字情報を適切に配置します。

デザインに温かみや親しみを感じられる要素を取り入れることで、訪問看護の利用に不安を感じている方々にも安心感を与えることができます。

訪問看護施設のパンフレット作成の費用相場はどのくらい?

訪問看護施設のパンフレットを作成する際、どれくらいの費用がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

ここではデザイン費や印刷費などの費用の目安をわかりやすく解説します。

デザイン費はどれくらいかかる?

パンフレットのデザイン費は5万円から15万円程度が一般的です。

施設の特徴や雰囲気を伝えるためには、利用者目線でわかりやすいレイアウトやデザインが欠かせません。

プロのデザイナーに依頼することで、信頼感やプロフェッショナルな印象を与えるデザインが仕上がります。

印刷費はどう決まる?

印刷費はパンフレットのページ数や部数、紙質によって変わります。

例えば4サイズで4ページのパンフレットを1,000部印刷する場合、5万円から10万円程度が目安です。

高級感を出す特殊加工を加えると追加費用がかかる場合もありますが、少部数ならオンデマンド印刷でコストを抑えることも可能です。

訪問看護施設のパンフレット作成時に気をつけるべきこと

パンフレットを作成する際には、伝えたい情報を正確に届けるための工夫が欠かせません。

ここでは作成時に注意しておきたいポイントを解説します。

ターゲットに合わせた内容を考える

パンフレットを手に取る人が、どんな情報を求めているのかを考えることが大切です。

利用者本人だけでなく、その家族や提携先の医療機関を意識した内容にすることで、必要な情報がきちんと伝わります。

特に訪問看護が初めての人でもわかりやすい言葉や構成を心がけましょう。

見やすく、バランスの取れたデザインにする

情報が多すぎると、かえって伝わりにくくなることがあります。

文章と写真やイラストのバランスを考え、読み手が直感的に内容を理解できるデザインを目指しましょう。

サービス内容や連絡先といった重要な情報がすぐに見つかるよう、レイアウトを工夫することもポイントです。

訪問看護施設のパンフレット作成の流れ

パンフレット作成は段階を踏んで進めることでスムーズに完成させることができます。

ここでは一般的な制作の流れを簡単にご紹介します。

1. ヒアリングと企画立案

まずは施設の特徴や伝えたい内容についてヒアリングを行います。

これをもとにターゲットや目的に合わせたパンフレットのコンセプトを立案します。

施設の強みを引き出すために欠かせない、重要なステップです。

2. デザイン作成と確認

ヒアリング内容を反映し、デザインを作成します。

写真やイラスト、配色を工夫して、施設の魅力を最大限に伝える仕上がりを目指します。

その後、施設側で確認を行い、必要に応じて修正を加えます。

3. 印刷と納品

最終デザインが確定したら印刷工程に進みます。

印刷部数や紙質、仕上がりの質を細かく調整し、予定通り納品されたら完成です。

【まとめ】訪問看護施設のパンフレット作成なら、お気軽にディーエーエム(DAM)にご相談ください

今回は「訪問看護施設がパンフレットを作成するメリットや注意点、費用相場、そしてディーエーエム(DAM)が選ばれる理由」について解説しました。

パンフレットは訪問看護施設の魅力を伝え、新規利用者や提携先との信頼関係を築くために欠かせないものです。

ディーエーエムは医療・福祉業界に特化したノウハウを活かし、訪問看護施設のニーズに応じたパンフレット作成をお手伝いします。

ヒアリングからデザイン、印刷、納品までを一貫してサポートし、施設の特徴や強みを最大限に引き出すパンフレットをご提供します。

パンフレット作成を検討中の訪問看護施設の皆さまは、ぜひディーエーエムにお気軽にご相談ください。

勤務医・開業医の違いを徹底解説! 年収や働き方の違いについても解説!

医師としてキャリアを積む上で、勤務医として働く道と、クリニックを開業する開業医としての道には、それぞれに特徴があります。

どちらを選ぶかで収入や働き方、さらにはライフスタイルまで大きく変わるため、自分に合った選択をすることが大切です。

本記事では、「勤務医・開業医の違い」や「年収や働き方の違い」について、さまざまな視点からわかりやすく解説していきます。

開業を考えている方に向けて注意点やアドバイスもお伝えしますので、ぜひ最後までお読みください。

勤務医・開業医の違いとは?

勤務医と開業医には、働き方や責任の範囲、収入面での大きな違いがあります。

勤務医は「雇用される医師として働く」

勤務医は病院やクリニックなどの医療機関に雇用され、医師として診療や治療に従事する形態です。

雇用契約に基づき、一定の勤務時間内で業務をこなします。

雇用先から給料が支払われ、給与体系は年齢や経験、勤務先の規模によって異なります。

医療行為に専念できる一方で、経営に関する負担はありません。

しかし勤務時間が長くなることや、夜勤や当直がある場合があるため、ライフワークバランスを保つのが難しいこともあります。

開業医は「自分でクリニック・病院を経営する」

開業医は自身でクリニックを運営し、医師としての診療だけでなく経営者としての役割も担います。

診療報酬から経費を差し引いた残りが収入となるため、患者数や診療内容、経費の管理が収入に大きく影響します。

自由度が高く、働く時間や診療スタイルを自分で決められる一方で、経営に関するリスクや責任も伴います。

特に開業初期は資金繰りや患者様数の確保が大きな課題となるため、医療技術だけでなく経営能力も求められます。

勤務医・開業医の年収の違い

勤務医と開業医では、収入の構造や安定性に大きな違いがあります。

「第23回医療経済実態調査報告」によると、勤務医の平均年収は1,461万円、開業医の平均年収は2,631万円となっています。

それでは、勤務医と開業医の年収の構造や安定性について、詳しく見ていきましょう。

【勤務医の年収】安定している

勤務医の年収は、病院やクリニックなどに雇用される形で支払われる給与が基本です。

給与は勤務先の規模や地域、診療科によって異なり、大都市の大規模病院では高い傾向があります。

役職が上がるにつれて収入が増える仕組みになっているため、経験を積むことで安定的に年収が上昇するのが特徴です。

一方、夜勤や当直の頻度が高い場合は手当が上乗せされる分、体力的な負担が大きくなることもあります。

【開業医の年収】経営次第で収入が変動する

開業医の年収は、診療報酬からクリニックの運営にかかる経費を差し引いた額が収入になります。

つまり患者様数や診療内容が直接収入に影響する仕組みです。

効率的な経営ができれば高収入を得ることも可能ですが、患者様数が伸び悩んだり、設備投資や人件費がかさんだりすると収入が減少するリスクもあります。

診療科や地域の特性によって需要が大きく異なるため、開業前の市場調査が重要です。

関連記事: クリニックのWEB集患(集客)は難しい?患者様に選ばれるためにできること!

勤務医・開業医の働き方の違い

勤務医と開業医では、日々の働き方や求められる役割に大きな違いがあります。

それぞれの働き方を詳しく見ていきましょう。

【勤務医の働き方】与えられた環境での業務

勤務医は病院やクリニックに雇用されて働くため、決められた勤務時間内で診療や治療を行います。

勤務時間は基本的に固定されていますが、夜勤や当直がある場合、長時間労働になることもあります。

職場の方針やルールに従って働くため、自分で決定権を持つ場面は少ないですが、業務が比較的安定している点は大きなメリットです。

【開業医の働き方】柔軟性と責任の両立

開業医は、診療スケジュールや働き方を自分で決められる自由があります。

例えば診療時間や休診日を調整しやすいため、家族との時間を優先することも可能です。

ただし自由な働き方の一方で、経営者としての役割を担う必要があり、経営状況や患者様数によっては長時間働くことも少なくありません。

さらに経営やスタッフ管理といった医師業務以外の責任があるため、スキルの幅広さが求められます。

勤務医が開業医になる際の注意点

勤務医から開業医を目指す場合、医療技術だけでなく経営や運営の視点が必要になります。

ここでは開業を成功させるために押さえておきたい重要なポイントを見ていきましょう。

【注意点1】計画的な開業準備をしよう

開業を成功させるには、しっかりとした準備が欠かせません。

まずは開業資金の確保が重要です。

開業には数千万円、場合によっては億単位の資金が必要となる場合が多く、銀行からの融資を受けることが一般的です。

この際に事業計画書を作成し、収支の見通しを具体的に示すことが求められます。

さらに開業地の選定は患者様数に直結するため、地域の人口や競合する医療機関の数や必要とされる診療科を考慮して選ぶ必要があります。

医療機器やクリニックの内装についても、自分の診療スタイルや予算に応じた計画を立てましょう。

【注意点2】経営スキルを身につける

開業医は医師であると同時に経営者でもあります。

そのためスタッフの採用や教育、患者数を増やすためのマーケティング活動、診療報酬や経費の管理といった業務が含まれます。

勤務医時代には触れることが少ないこれらの業務を学ぶために、経営セミナーや勉強会に参加するとよいでしょう。

税理士や経営コンサルタントといった専門家に相談し、支援を受けることで、負担を軽減しながら運営を安定させることができます。

【注意点3】患者様に信頼されるクリニックを目指す

開業医として成功するためには、地域の患者様に信頼される医療サービスを提供することが何よりも重要です。

例えば患者様目線に立った診療や丁寧な説明を心がけることで、患者様の満足度が向上し、口コミでの評判が広がりやすくなります。

診療以外の部分でも、ホームページの開設や予約システムの導入など、患者様が通いやすい仕組みを整えることが大切です。

関連記事: 【開業医必見】患者さんが来ない主な3つの理由と今からできる対処法

これから開業するご予定なら、患者様に選ばれるクリニックにしよう!

今回は「勤務医・開業医の違い」や「年収や働き方の違い」について解説しました。

勤務医と開業医には異なるメリットと課題があり、自分のキャリアやライフスタイルに合った選択をすることが大切です。

これからクリニック開業を検討中の先生方は、丁寧な診療や清潔な院内、わかりやすいホームページや予約システムを整えることで、地域に信頼されるクリニックを目指しましょう。

計画的に準備を進めて、患者様に選ばれる開業を成功させましょう。

お客様の声 vol.13

野口内科クリニック様

紹介や遠方からの患者様が増え、求人の応募も増えました。

ホームページを作成しようと思った理由は?

野口内科クリニック様がホームページ作成を決定された理由は、診療内容を地域の皆様にしっかりと伝えたかったという思いからでした。特に、診療のスタンスを理解してもらいたかったこと、そして専門とする肝臓内科の診療内容をもっと多くの人に知ってもらいたかったことが動機となりました。また、関連する病院の医療従事者様にも自院の診療内容を知ってもらい、地域医療の連携を深めるために必要だと感じられホームページ作成をすることに決められました。

当社にホームページ作成を依頼していただいた理由は?

ホームページ作成を依頼する業者を選ぶにあたり、野口内科クリニック様はこれまで信頼できる業者に巡り合うことがなかったため、作成に踏み切れなかったとおっしゃっていました。しかし、今回、南区医師会での活動を通じて株式会社ディーエーエムを信頼してくださり、医療業界のこともきちんと考えて動かれているところが信頼できると判断し依頼を決められたそうです。当社の医療業界に対する理解と取り組みを高く評価してくださったことをとても嬉しく思いました。

作成過程で大変だったことは?

ホームページ作成の過程では、たくさんの既存のホームページがある中で、どのようなデザインや内容にするべきかを検討するのに時間がかかったこと、また、仕事と並行して原稿をまとめることにも苦労されたそうですが、考えを整理する良い機会になったと前向きにお話くださいました。

ホームページを作成してよかった点は?

完成後の効果については、近隣の医療機関からの紹介が増えたり、遠方から専門の肝臓を診てもらいたい患者様が多く訪れるようになりました。臨床検査技師の方がホームページを見て応募してきたこともあり、採用面でもホームページが影響を与えることを実感されたそうです。

以上のように、ホームページ作成を通じて診療内容の周知や新たな患者様、スタッフの採用においてもポジティブな変化があったことがわかりました。野口内科クリニック様のホームページは、医療機関としての信頼性や専門性を地域の皆様にしっかりと伝える重要なツールとなっています。

●所在地:福岡県福岡市南区

●WEBサイト:https://www.noguchi-cli.com/

クリニックのSNS運用法4選! クリニックがSNS運用するメリット・デメリットも解説!

多くの患者様にとってSNSは、クリニックを知るための身近なツールです。

そのため、SNSを有効に活用できれば、患者様との信頼関係の構築にもつながります。

しかし、どのSNSをどう使うべきか迷うクリニックも多いのではないでしょうか。

そこで本記事では「クリニックのSNS運用法やそのメリット・デメリット」について詳しく解説していきます。

現在SNSを運用中のクリニックは多い?

近年、SNSを活用しているクリニックは増加傾向にあります。

特に都市部のクリニックでは、患者様とのコミュニケーション手段としてInstagramやX(旧Twitter)、FacebookといったSNSが幅広く活用されています。

SNSはクリニックの存在や特徴を広く周知する手段として優れており、病院やクリニックの雰囲気を視覚的に伝えられる点が他の広告手段と異なる強みです。

たとえば福岡県の小倉記念病院はLINEとYouTubeを活用して、市民講座を展開しています。

(参考:http://www.kokurakinen.or.jp/byoin/line_at/ )

また東京都の高島平中央総合病院もLINEを活用して、栄養士が考える簡単レシピやリハビリ科による簡単なストレッチ方法などのさまざまな情報を配信しています。

(参考:https://takashimadaira-hospital.jp/features/line.html )

クリニックのSNS運用法4選!

ここからはクリニックが活用できるSNS運用法を4つご紹介します。

クリニックならではの工夫で、患者様に信頼を持ってもらえるSNS運用を目指しましょう。

1. 医療情報や健康に関するアドバイスの発信

クリニックの専門知識を活かし、季節の健康アドバイスや生活習慣改善のヒントなど、信頼性のある医療情報を定期的に発信することが効果的です。

こうした情報を提供することで、患者様の健康意識を高め、クリニックの信頼性も向上します。

またインフルエンザや花粉症など、季節ごとの注意事項を伝えることで、実際の来院にもつなげやすくなります。

2. クリニックのスタッフや施設の紹介

患者様にとってクリニックの雰囲気やスタッフの人柄を知ることは、来院への不安を軽減する一助になります。

スタッフの笑顔や施設内の写真を通じて、温かみのある雰囲気を伝えることで、親しみを感じてもらいやすくなります。

特に初めての患者様にとっては、クリニックの印象を事前に掴むことができ、安心感を与えられるでしょう。

3. 健康セミナーやイベントの告知とレポート

クリニックで定期的に開催する健康セミナーやイベントの告知をSNSで行うことで、患者様に興味を持ってもらいやすくなります。

イベント終了後にはその様子をレポート形式で投稿することで、来院経験がない患者様にもクリニックの活動を知ってもらえます。

またイベントで使用した資料や医療情報もシェアすると、患者様にとって有益なコンテンツになります。

4. 患者様との積極的なコミュニケーション

SNSは一方的な情報発信の場ではなく、双方向のコミュニケーションツールです。

患者様からの質問やコメントに対して積極的に返答することで、クリニックに対する信頼が高まります。

特に医療や健康に関する疑問に対して親切丁寧に応じることで、患者様との距離感が縮まり、リピーターの獲得にもつながります。

関連記事: クリニックのWEB集患(集客)は難しい?患者様に選ばれるためにできること!

クリニックがSNSを運用する3つのメリット

クリニックがSNSを運用することで得られるメリットは数多くあります。

ここではその中から特に大きな3つの利点についてご紹介します。

1. 患者様との距離が近くなり、信頼関係が築ける

SNSを通じてクリニックの日常の様子や医療情報を発信することで、患者様に親しみを持ってもらいやすくなります。

クリニックの雰囲気や医師、スタッフの人柄を事前に知ることで、初めての患者様でも来院前から安心感を抱きやすくなるでしょう。

SNS上でのコメントや質問への丁寧な返答は、患者様との信頼関係の構築にもつながります。

クリニックに対する「親しみやすい」「頼れる」といった印象を与えることができ、リピーターの獲得や口コミ効果も期待できます。

2. 情報発信力が高まり、集患効果が期待できる

SNSは多くの人に情報を広める力があり、無料で利用できるため、広告にコストをかけることなくクリニックの存在を多くの人に知ってもらうことが可能です。

たとえばInstagramやTwitterを活用して医療情報やクリニックのイベント情報を発信することで、患者様が興味を持ち、新しい患者様の来院を促す効果が期待できます。

またSNSの拡散機能を活用することで、より広範囲に情報を届けることができ、地域を越えてクリニックの存在を知ってもらう機会が増えるため、新患の集患にもつながります。

3. 健康情報や予防医療に関する知識を提供できる

SNSを通じてクリニックが健康に関する情報を発信することで、患者様や患者様の健康意識を高めることができます。

季節ごとの健康管理のアドバイスや生活習慣改善のための情報を発信することで、クリニックの専門性をアピールし、地域社会への貢献も果たすことができます。

また予防医療の重要性を伝えることで、患者様が健康を意識した生活を送るきっかけを提供できるのもメリットの一つです。

患者様にとっても有益な情報として、信頼されるクリニックとしての認知度向上にもつながります。

関連記事: クリニックのホームページ制作なら、ディーエーエム(DAM)

クリニックがSNSを運用するデメリット2つ

SNS運用には多くのメリットがありますが、一方で課題やデメリットも存在します。

ここではクリニックがSNSを運用する際に注意すべき2つのポイントを挙げて解説します。

1. ネガティブなコメントへの対応が必要

SNSでは時には患者様や患者様からのネガティブなコメントやクレームが寄せられることもあります。

特に医療機関の場合、サービスや対応に対する意見が厳しいことも少なくありません。

こうしたコメントに適切に対応しなければ、クリニックの評判が悪化するリスクもあります。

ネガティブな意見に対しては冷静かつ丁寧に対応し、誠実な姿勢を示すことが信頼を保つために重要です。

また対応にあたってはプライバシーや個人情報の取り扱いにも配慮する必要があります。

2. 運用の手間と時間がかかる

SNS運用は定期的な投稿や患者様からのコメントへの返信が求められるため、日常業務と並行して行うには大きな労力がかかります。

特にSNSでの発信内容を工夫するためには、画像の選定やビジュアルデザインの調整なども必要になり、クリニックのスタッフにとって負担となりがちです。

更新が滞ってしまうと患者様が離れてしまうこともあるため、SNS運用を担当する専任のスタッフを設けるか、外部のサポートを活用するなどの対策を検討すると良いでしょう。

【まとめ】現在クリニックでのSNSを運用予定なら、お気軽に医療業界特化のディーエーエム(DAM)にご相談ください!

今回は「クリニックがSNS運用を行う際の有効な方法と、そのメリット・デメリット」について詳しくご紹介しました。

クリニックでのSNS運用には、患者様との信頼関係を築くことや情報発信のメリットが多くありますが、運用の手間やネガティブな意見への対応といった課題もあります。

医療機関のSNS運用には他の業種とは異なる配慮が必要なため、効果的な運用には専門的な知識やノウハウが役立つでしょう。

医療業界に特化したSNS運用サポートを提供している「ディーエーエム(DAM)」では、安心してSNS運用ができるようサポートを行っております。

クリニックでのSNS運用をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

訪問介護の開業で失敗してしまう5つの原因と今のうちからできる対処法!

訪問介護サービスは、現在の高齢化社会の中で非常に重要な役割を果たしています。

しかし、訪問介護サービスの開業で成功するためには、様々なハードルがあります。

今回は、「訪問介護サービスの開業で陥りがちな5つの原因とそれを回避するための対処法」をご紹介します。

この記事を読んで失敗を回避し、事業を確実に軌道に乗せるためのご参考にしてください。

訪問介護の開業で失敗することはある?

安定した事業になる計画のもとスタートされる訪問介護の事業ですが、事業を円滑に運営できないために挫折してしまう例は少なくありません。

特に医院やクリニックの運営者の方が新たな事業として訪問介護を加える場合、これまでとは異なるノウハウが求められます。

失敗の原因には、市場ニーズの誤解、適切な人材の不足、不十分な財務管理、法規制の理解不足、効果的なマーケティング戦略の欠如などが挙げられます。

こうした問題を未然に防ぐためには、効果的なマーケティング戦略の立案、法規制への適切な対応、持続可能な事業モデルの構築が不可欠です。

そこで失敗しないために押さえておくべき原因と具体的な対処法について詳しく見ていきましょう。

訪問介護の開業で失敗してしまう5つの原因

訪問介護サービスの開業には、成功を阻む様々な要因が存在します。

初めて介護事業に参入する場合、これらの落とし穴を事前に把握し、適切に対処することが不可欠です。

ここでは、訪問介護サービスの開業における代表的な失敗原因を5つ取り上げ、それぞれについて詳しくご説明します。

1. 市場ニーズの誤解

訪問介護サービスには様々なニーズがあり、それぞれが地域ごとに異なる場合が多いです。

都市部では高齢者一人ひとりに合わせた個別のサービスが求められることが多くなります。

例えば、東京都世田谷区では、高齢者実態把握調査により、一人暮らしまたは高齢者のみの世帯が約半数を超えていることがわかりました。

医療と介護の連携強化や在宅医療の充実、日常生活支援サービスが求められているため、世田谷区ではケアマネージャーと医師で構成する協議会を発足させ、連携を強化しています。

一方地方では地域全体が抱える課題に応えるサービスが必要とされることがあります。

例えば、新潟県長岡市では、地域において完結する支援体制の構築を目指しています。

長岡市では、駅を中心に13ヵ所のサポートセンターを設置し、医療・介護・住まい・予防・生活支援サービスを一体で提供しています。

また小規模多機能型居宅介護事業所が地域の祭りの休憩場所として利用されており、地域住民との交流を深める取り組みも行われています。

このように、事前に市場分析をしっかりと行い、自分の事業が提供するサービスがその地域で確実に求められているかを把握することが大切です。

(参考:https://www.publicweek.jp/ja-jp/blog/article_57.html )

2. 適切な人材の不足

訪問介護事業の成功には、適任な介護スタッフの確保が欠かせません。

しかし、質の高い人材を見つけることは容易ではなく、未経験者や不適正なスタッフの採用によってサービスの質が低下し、顧客満足度が落ちることもあります。

事業拡大に合わせて人材を募集する際には、具体的なスキルや経験を明確に定義した選考基準を設けることが大切です。

3. 不十分な財務計画

訪問介護サービスの開業において、十分に策定されていない財務計画も失敗の原因となります。

資金繰りに失敗するとキャッシュフローが途絶え、事業の継続が困難になる可能性があります。

そのため、精度の高い費用計算とリアルな収支予測を策定することが肝心です。

開業資金の見積もりや運転資金の確保、緊急時のリザーブファンドの準備など、細かな財務計画が事業の安定を支えます。

また定期的に財務状況をレビューし、実績と予算の差異を分析することでリスクを未然に回避することが可能です。

4. 行政手続きや法規制の理解不足

訪問介護事業は、行政への手続きや法規制に従うことが不可欠です。

しかし、これらの手続きや規制の理解不足が原因で開業が遅れたり、適切な運営ができなかったりするケースがあります。

定期的に最新の法改正や制度変更に関する情報を収集し、柔軟に対応できるようにしておくことが、長期的な事業運営には不可欠です。

5. マーケティング不足

良質なサービスを提供していても、適切なマーケティング戦略がないと利用者に認知されずに終わってしまうことがあります。

特に訪問介護サービスは、地域密着型の事業であるため、地域の住民にどのようにサービスを知ってもらうかが重要です。

開業前からマーケティング戦略を練り、地域に根付いた広報活動を行うことが効果的です。

訪問介護の開業で失敗しないためにできる対処法

ここでは、開業を成功に導くための対処法をさらに深掘りしていきましょう。

効果的なマーケティング戦略の立案

事業を立ち上げる際に、マーケティング戦略をしっかりと計画することが成功の鍵を握っています。

訪問介護サービスの需要は高まっているものの、どのようにしてターゲット顧客にアプローチし、どのようなサービスを提供するかが重要です。

ウェブサイトの最適化やSNSを利用した情報発信のほか、地域密着型のオフラインイベントを実施することも有効です。

また口コミや紹介といった既存顧客からの信頼を基盤とする手法も大切です。

法規制への適切な対応

訪問介護事業を運営する上で、法規制の理解と遵守は不可欠です。

事業を始める前に、訪問介護に関連する法律、介護保険制度、地域の条例などを習得することが求められます。

自身の事業がどのように法的要件に影響を受けるかを正確に理解し、必要な許認可を取得しておくことがトラブルを避ける基礎となります。

さらには、専門の法律家との連携を検討することも一つの手です。

持続可能な事業モデルの構築

介護サービスの需要が増加する中で、長期的に事業を維持するモデルを作ることが大切です。

単に利益を追求するだけでなく、サービスの質やスタッフの満足度、地域社会への貢献を同時に考慮しましょう。

独自のサービスを生み出すためのイノベーション、チームワークを促進する組織文化の確立。

そして定期的なビジネスプランの見直しにより、市場の変化に合わせた柔軟な対応を可能にします。

持続可能性に着目した経営は、顧客からの信頼とロイヤルティを築き上げることにもつながります。

【まとめ】訪問介護施設開業前のWebに関することは医療業界に特化したディーエーエムにお任せください!

今回は、「訪問介護の開業で失敗してしまう5つの原因と今のうちからできる対処法」について紹介しました。

訪問介護の開業においては、効果的なマーケティング戦略の立案、法規制への適切な対応、持続可能な事業モデルの構築など、多岐にわたる要素が成功への鍵を握っています。

開業に向けては市場調査を入念に行い、対象地域に適したサービスを提供できるよう計画を練ることが重要です。その際に役立つのがホームページの制作です。

ディーエーエムでは、医療機関に特化したホームページの制作を行っております。

訪問介護の開業に際して、ホームページ制作を検討される場合には、ぜひ一度ディーエーエムにお気軽にご相談ください。

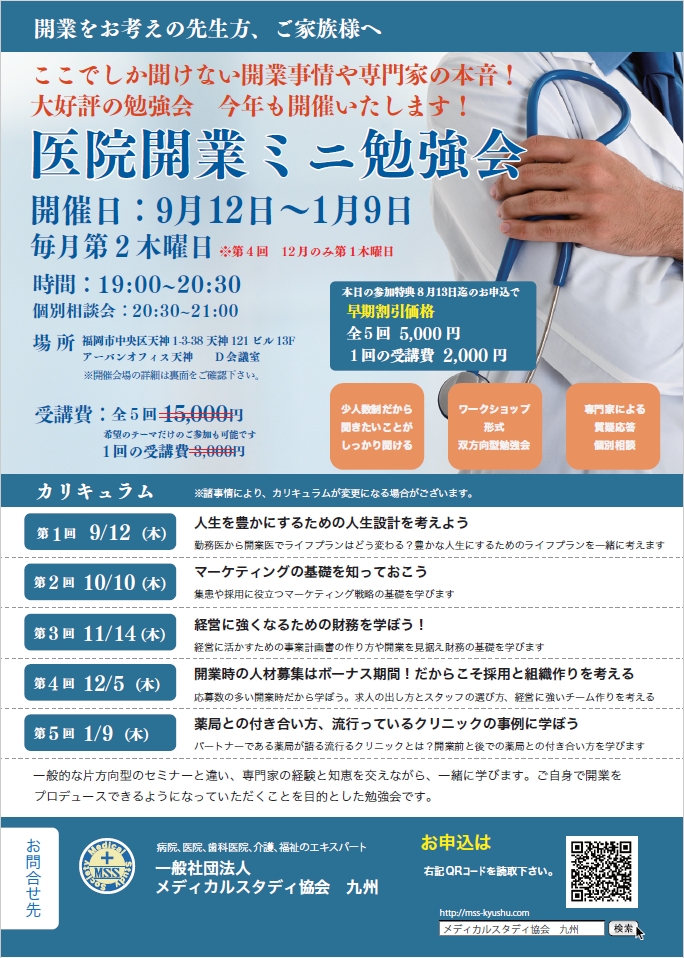

メディカルスタディ協会主催 医院開業勉強会にて講演をさせていただきました。

2024年10月10日(木) 一般社団法人メディカルスタディ協会主催 医院開業勉強会にて講演をさせていただきました。